通過私活實例總結了兩個實用的設計經驗

文章來源于 優設,感謝作者 情非得已 給我們帶來經精彩的文章!這些天幫朋友做了個小活兒,收獲幾點感悟(接到私活該如何按什么步驟進行設計,收藏的優秀素材該怎么用才能提升自己等),與各位分享。

1,求單位時間內的最優效果

最初接到的需求非常明確:視覺包裝最著急,Logo其次。

理智的做法應該是先做簡單的視覺包裝,做完一步是一步;然后有寬裕時間了再去想Logo。

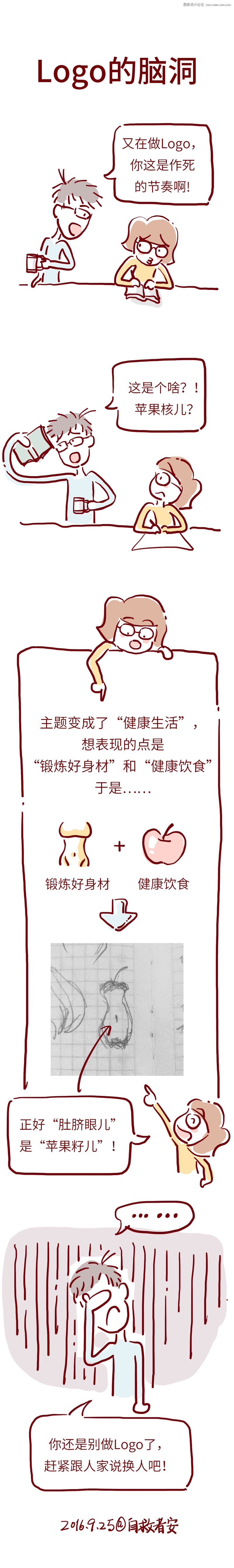

然而我,卻總是情不自禁地先去想Logo,然后一晚上一晚上的想方案否決想方案否決……等到快要發視覺包裝的時候,才發現時間快不夠了,才趕緊去做包裝。結果Logo也沒勾出啥名堂,包裝又做得很倉促。

別以為這是知難而上,其實這是極不專業。

如何在有限的時間里,合理安排時間、分配精力,在deadline前拿出效果最好的方案,是和“設計”同樣重要的能力。

打個比方:

有8分設計能力,2分時間管理能力,結果可能是5;

但若有6分設計能力,8分時間管理能力,結果可能是7。

一般,先做容易出效果的,再啃難想的。

前期有相對充足的時間把做一點是一點的東西完成后,剩下的的時間,可以專注于解決最后的難題;這樣至少可以保證簡單的拿得出手。

但如果先啃難的,很可能是難的沒做出來,簡單的也做得不怎么樣。

哎,說白了和上學考試時答題一個策略。

2,思考之于設計

做Logo的過程,我發現由于Logo及字體設計,我從來沒接觸過,光靠看幾幅優秀作品,還是難以在三五天內做出滿意的設計。

Logo設計和視覺包裝最大的區別在于,Logo需要很厲害的思考能力。

由此我再次深刻意識到:設計師要注重思考能力的培養。

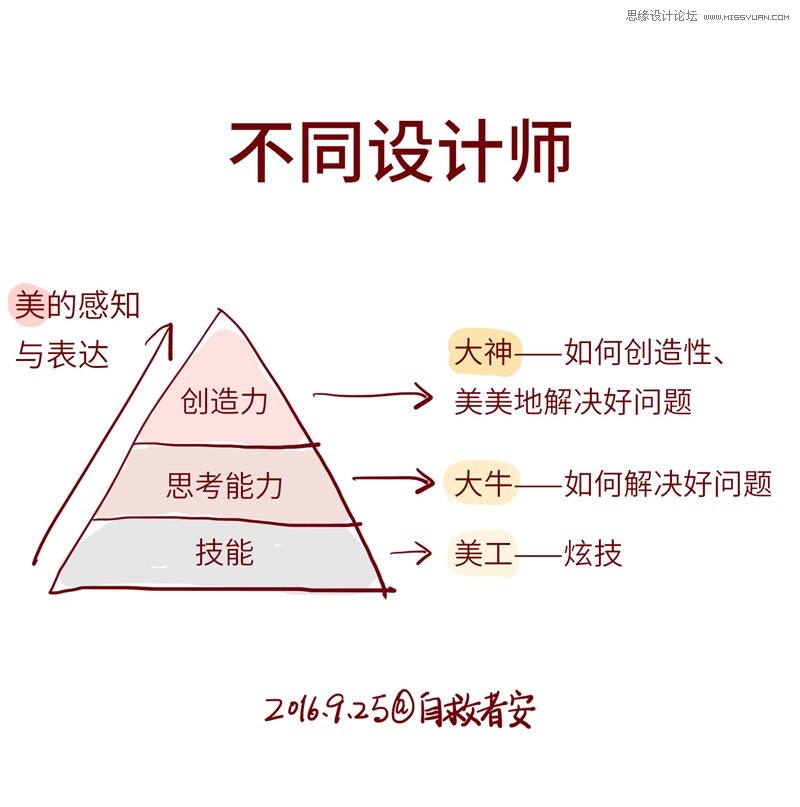

我感覺,“美工”和“設計師”,都有“技術”做基礎,主要的差別就是“思考能力”。

“普通設計師”與“優秀設計師”之間的差別則在于三種能力的不同水平:1. 思考能力;2. 創造力;3. 對美的感知與表達;

我非常贊同的一種說法是:“設計就是解決問題。”

設計師和律師、醫生等,解決問題最大的不同,在于“美”和“創意”。

“美”——是多看、多練的積累+天賦。

“創意”——伴隨著多觀察多思考而產生。

所以,對于前陣子Mastercard新Logo升級的事兒,八卦花了多少天價都是浮云,看看人家怎么思考的才是正經事兒。

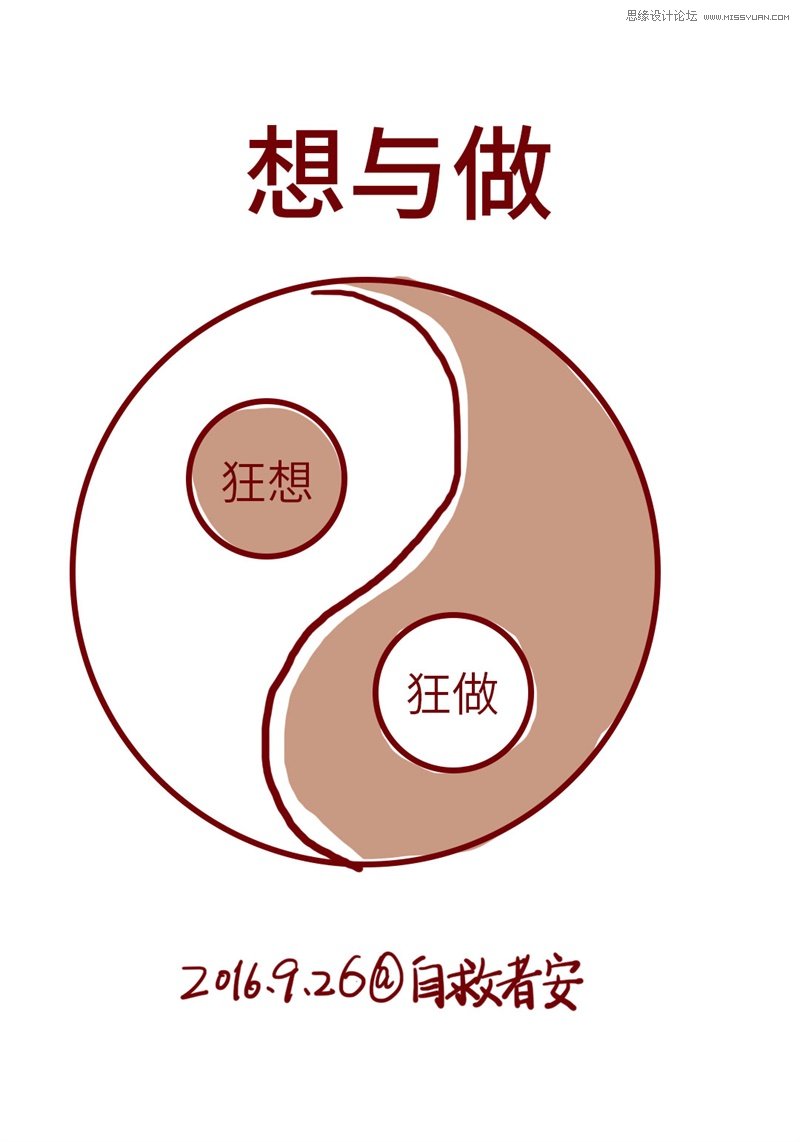

3,狀態的改善

如果白天上班沒有壓力,比較安逸。卻又想達到“燃”點。

怎么辦?

千萬不要妄圖相信自己的意志力。(我是說我自己)

必要的時候,要借助外力是個一舉多得的有效辦法。比如:

1. 接私活讓自己忙起來;

2. 去上課,提高自己。

其實這次的私活兒和我想發展的方向并沒有什么關聯。

但我的收獲不僅在于活兒本身。更重要的在于狀態的改善——從安逸迅速轉變為忙碌。

人一旦忙起來,就會越忙做得越多,做得越多思考的就越多。deadline的存在會逼著自己去找各種解決辦法。

一旦閑下來,頭腦和手中的多項功能,就會紛紛自動休眠,進步速度就會很慢。

所以如果覺得自己狀態不夠high時,適當接接私活兒是好事兒。

但如果進入機械忙碌沒有思考的狀態,就該收手了。

萬事都講究平衡。

4,收藏的陷阱

在找Logo參考的時候,我陷入一個狀態就是,不斷的找不斷的找不斷的找……

但幾番出方案下來,我發現,找了大量的圖片,對我的啟發,非常有限。

我就開始懷疑,花費如此大量的時間去找優秀案例,找參考素材,我能吸收的,究竟有多少?

問題一:到底多看什么樣的東西,對自己提高最有效?

Behance、dribbble上美美的圖片,顯然是不夠的。

經過一番思考,我覺得多看以下三種內容特別有幫助:

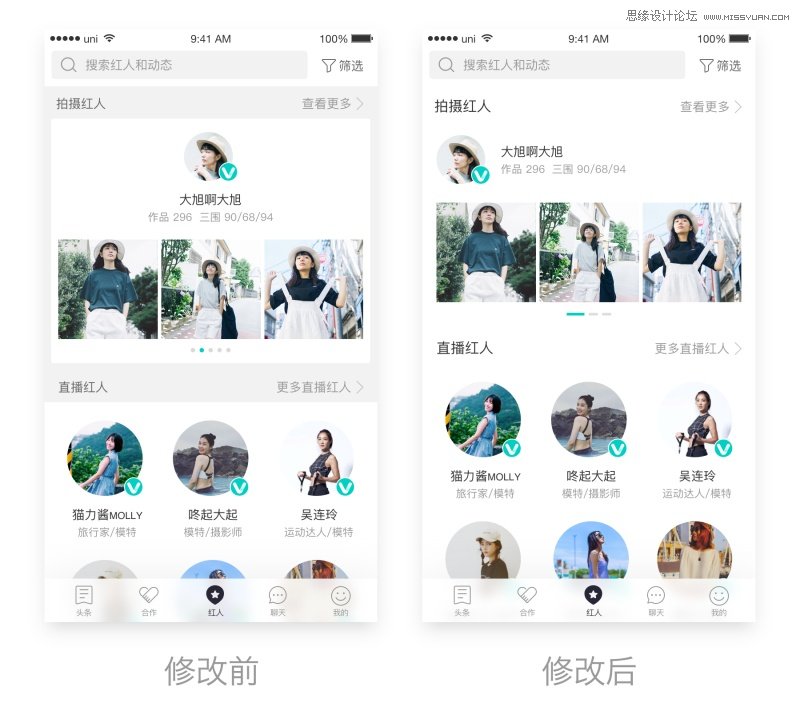

1. 設計的修改前后對比。看看人家怎么發現問題,再如何解決,以達到更完美的效果。這種文章對提高過程有非常明確有效的指導意義。

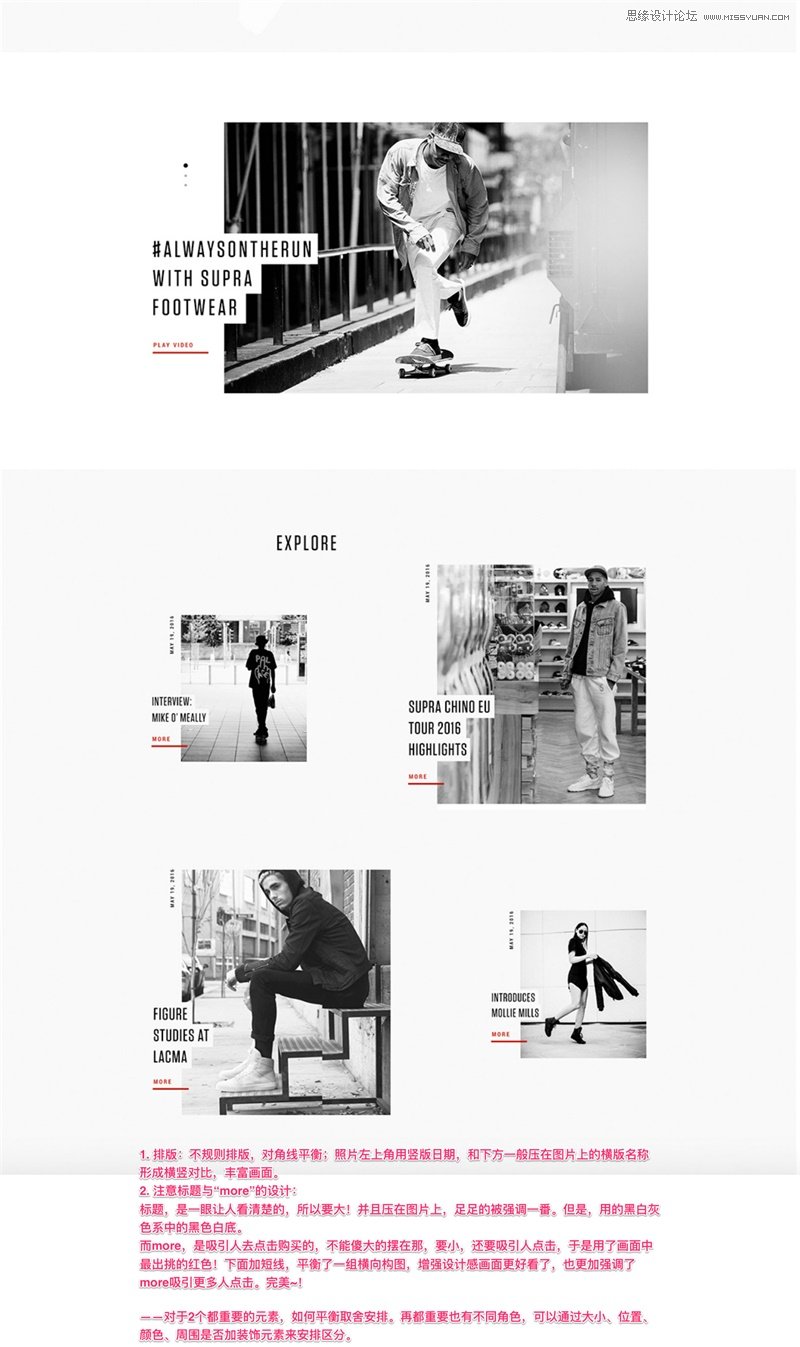

(圖片來源:站酷網)

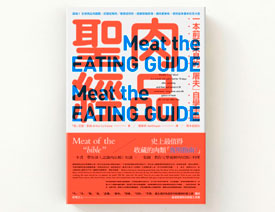

(圖片來源:優設網)

2. 一套完整設計的流程總結思考。從拿到需求,到如何定位,定風格,進行的過程遇到什么問題,如何解決,如何反復修改,如何斃掉某些想法,如何取舍,最后得出設計結果。這種一般讀書獲得,書里講的比較多。如《在你身邊,為你設計》。

3. 英文原版文章。雖然國內各大設計網站一兩周后會有熱推的翻譯稿刊登,但自己去Medium等原網站上各種逛,會收獲更多。

問題二:每天都去各大網站上看牛人高大上的設計效果圖,如何才能對自己產生更大的作用呢?

“人家的精髓”到“自己的收獲”之間的轉化率——該如何提高?

終于,我想到一個比較有效的辦法——還原與再現。

舉個例子,看到一套特別贊的界面設計:

1. 還原:先在腦中,將之還原為僅保留必要信息的原型圖;

2. 再現:然后思考,設計師拿到這樣一個原型,是如何處理各種信息的表達的?如何處理輕重緩急?或者是某種風格,他是通過什么辦法傳達出這種feel的?如果我想做這種范兒的,就可以借鑒這種方法。

3. 實踐:如果再有時間經歷,可以試試把看過的設計,對著自己抽象回去的原型,重做一遍,或者直接默畫出來。再和原作做對比,就會發現自己做的在間距、大小、留白等細節上,遠遠沒有原作品考究。(這個過程有點像學英語時,先把英文翻譯成中文,再把中文翻譯回英文,和原文比照,就很明顯看出哪里不夠地道了。)

4. 總結:將思考成果,分門別類,定期總結。

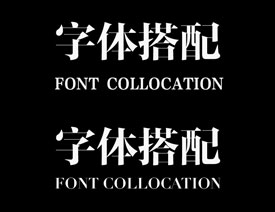

隨便po幾張我的隨手記:

(記錄得非常隨意,不要糾結細節。自己看得懂就好。)

(Supra on Behance)

(Device UI on Behance)

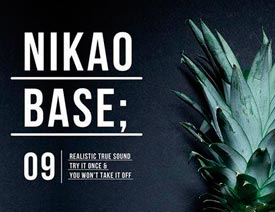

(AXIOM ESSENTIAL WATCH on Behance)

推薦工具:印象筆記·圈點。——無比好用!

這樣下來,會明顯發現,再做東西時,就會更多更自然地運用到思考整理過的東西。

而走馬觀花看過的,就僅僅是看過而已了。

哦,還有一個Tip,就是看東西時,帶著問題看,效果要比僅僅過眼云煙的看,有效得多。

比如,腦中如果想著“人家是怎么做到如此干凈簡潔的?”,或者“搜索欄都是怎么安排的?”就會比單純的只是看,學到更多。

其實,電腦里那好幾個G的“別人優秀作品”,終究是別人的作品。

如此思考總結儲存下來的圖片,才能算是自己的收獲。

在這里分享warfalcon老師的一句話,與各位共勉:

不把信息當作知識

不把收藏當作學習

不把閱讀當作思考

不把儲存當作掌握

不提煉總結、不應用學習、不深入思考、不實踐反饋,就不會變成自己的能力。

總結:

1. 如果私活能和自己的發展方向吻合,那多多益善的果斷接;(我目前還木有遇到過)

2. 如果最近狀態比較閑,需要調整到“奮斗起來high”的模式,接接私活是好事兒;像我,新手,啥都是新的,干點啥能有點意外收獲;

3. 如果進入了只動手沒時間思考的模式,就別接了,緩緩,多想想;

4. 如果清楚自己目前的狀態很好,能潛心讀書、練習、做自己的事情,在按部就班的提高自己;對于不是十分想做的私活兒,就婉言謝絕吧。(4和1,自己權衡)

Tip:對了,晚上干完活兒,最好把源文件傳自己郵箱 or U盤隨身帶著,保不齊白天傳個圖改個字兒啥的。2秒鐘的事兒,如果沒帶源文件,就耽誤事兒了。傳郵箱更好,如果在路上,也可以轉發。

情非得已

情非得已

-

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

3個平面設計技巧學會動態字體海報2020-07-09

-

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

如何設計出優秀的文字類海報排版2020-04-02

-

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

7個有效提升傳達率折頁設計技巧2020-03-19

-

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

設計師如何解決作品視覺缺少層次感2020-03-14

-

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

詳細解析平面設計中元素的使用技巧2020-03-13

-

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

設計師必須要學習的平面設計配色技巧2020-03-11

-

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

解析設計師常用的6大構圖方法2020-03-11

-

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

3個幫你快速掌握字體搭配思路2020-03-10

-

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

設計師如何設計出中國風主題LOGO2019-10-21

-

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

詳解如何讓板式海報設計變得簡單2019-10-21

-

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

4個配色技巧幫助您解決色彩問題2021-03-10

-

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

設計師需要掌握的平面設計技巧2021-03-10

-

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法2021-03-09

-

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識2021-03-09

-

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法2021-03-10

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧2021-03-10

-

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

詳細解析UI設計中終極配色寶典2021-03-11

-

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

詳解如何把產品和背景融合到一起2021-03-11

-

詳細解析UI設計中終極配色寶典

相關文章1162021-03-11

詳細解析UI設計中終極配色寶典

相關文章1162021-03-11

-

詳解如何把產品和背景融合到一起

相關文章1072021-03-11

詳解如何把產品和背景融合到一起

相關文章1072021-03-11

-

設計師必須要學習的幾個排版小技巧

相關文章1682021-03-10

設計師必須要學習的幾個排版小技巧

相關文章1682021-03-10

-

4個配色技巧幫助您解決色彩問題

相關文章2022021-03-10

4個配色技巧幫助您解決色彩問題

相關文章2022021-03-10

-

設計師需要掌握的平面設計技巧

相關文章1882021-03-10

設計師需要掌握的平面設計技巧

相關文章1882021-03-10

-

設計師必須要學習的高級配色技法

相關文章1762021-03-10

設計師必須要學習的高級配色技法

相關文章1762021-03-10

-

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識

相關文章1792021-03-09

詳細解析設計師必須掌握的色彩知識

相關文章1792021-03-09

-

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法

相關文章1842021-03-09

詳細解析插畫類海報的繪制思路和方法

相關文章1842021-03-09